一首诗词,作者有心、读者共情。党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史,在“四史”的长河中不乏直抒胸臆的豪迈、也不乏九曲回肠的柔情,特别是在一些重大历史事件发生时,常有佳作诞生。

为进一步将我校教师学习“四史”推向深入,党委教师工作部联合马克思主义学院纲要概论教研室党支部共同策划推出“以诗话史——书记领读学“四史”专题栏目。每期邀请学校各级党组织书记领诵、领学,深入挖掘、解读诗词背后的历史史实,从历史中学思践悟,汲取砥砺前行的力量。

本期为大家推送的是由国际教育交流学院党委书记贾春立同志诵读领学的《渔家傲·反第一次大“围剿”》。

天津师范大学国际教育交流学院党委书记贾春立

渔家傲·反第一次大“围剿”

毛泽东

万木霜天红烂漫,天兵怒气冲霄汉。

雾满龙冈千嶂暗,齐声唤,前头捉了张辉瓒。

二十万军重入赣,风烟滚滚来天半。

唤起工农千百万,同心干,不周山下红旗乱。

诗词简介

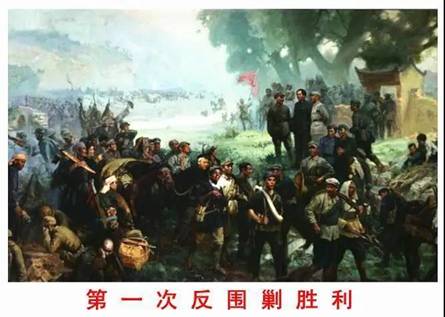

《渔家傲·反第一次大“围剿”》是毛泽东于1931年早春时节所作,最早发表于《人民文学》。这首词通过描写两次反“围剿”战役的典型画面,突出地显示了毛主席“人民战争”光辉思想的深厚根源和威力,既赞美了第一次战役的胜利,又积极向根据地军民发出了新的动员令。

历史背景

1930年底,蒋介石在南昌部署第一次大“围剿”,以十万兵力对中央苏区进行大规模军事“围剿”,企图在苏区将红军主力彻底消灭。毛泽东认真分析了形势,亲自指挥,先是大踏步作战略退却,后采取诱敌深入、打歼灭战的战略。红军主力撤退,并且一退就是近200里,来到江西省宁都县的黄陂、小布地区。同时发动群众,坚壁清野,将猪、牛、羊赶上山,将粮食深埋地下组织当地的游击战和赤卫队支援红军,红军主力则在附近丛林中,以逸待劳,养精蓄锐,随时准备痛击来犯之敌。

对于红军的主动撤退,给敌人造成了一种假象,第18师师长张辉瓒急于强攻,盲目冒险,率领一万余人占领龙冈,龙冈重峰叠嶂,群山环绕,中间是一个狭长的谷地,张辉瓒师就驻扎在谷底。10月30日,天降大雾,能见度非常低,红军从四面山上猛冲而下,把敌军全部歼灭,俘获了包括张辉瓒在内的官兵9000余人。

接着乘胜追击逃至东韶的敌军另一主力谭道源部,于1931年1月3日又将谭道源部歼灭了一半。两仗共缴获枪12000支,余军纷纷逃命,此次“围剿”遂告失败。第一次反"围剿"历经三个月零七天,沉重打击了国民党军,它是中国工农红军建立后歼敌最多、战果最大的一次战役,也是红军由以游击战为主向以运动战为主的战略转变过程中取得的第一次重大胜利。

第一次“围剿”失败后,蒋介石个人威望受到影响,为了挽回自己的威望,加快建立在国民党的独裁统治和全国的统治,开始准备第二次“围剿”。1931年4月,蒋介石调集了20万兵力,对中央根据地进行了第二次大“围剿”,这便是此词下半阙的写作背景。

这首词涉及的史实中红军和国民党军队产生了鲜明的对比。首先,红军团结人民群众,知道依靠群众的力量,走人民战争的路线,而国民党军队对人民群众采取“三光”政策,必然会丧失民心,导致战争失败。其次,红军内部团结,而国民党军队内部矛盾突出也会影响战争的结果。最后,红军的领导者迎敌仔细分析敌情和自身优势,采取诱敌深入、集中兵力的战略战术,而国民党的领导者盲目自信,所以骄兵必败。这首词主要是以第一次反“围剿”战争为背景,为我军日后反“围剿”战争的开展以及战争思想的丰富提供了宝贵经验。

目的地搜索

目的地搜索